家庭菜園 きゅうりの育て方、これをするだけで収穫に大きく差が出ます

2024.05.14

前回の「きゅうりを、曲げずに次々と収穫するために知っておきたい苗のこと」の続きになります。前回は、苗の選び方やプランターの選び方が中心でした。今回は、定植(植えつけ)から収穫までになります。

根をしっかりと伸ばす

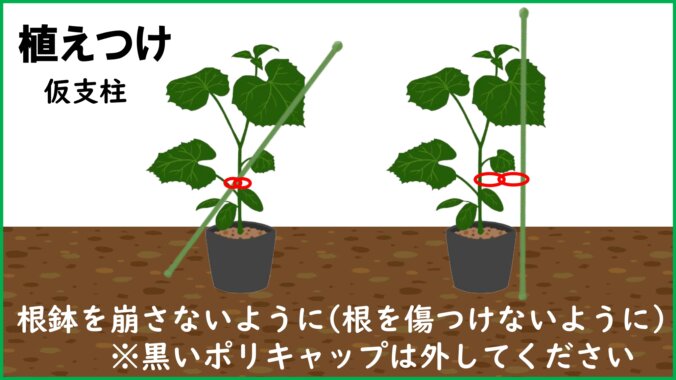

定植したら仮支柱を立て、最初の誘引をするのですが、支柱は斜めでもまっすぐでもどちらでも大丈夫です。

植物を鉢(黒いポリキャップ)から抜いた時、鉢の状態で土と根が集まっています。これを「根鉢(ねばち)」と呼び、その根鉢を崩さないように仮支柱を立てます。きゅうりは活着(根づくこと)しにくいので、根を傷めないように植えつけます。

植えつけた後、「土の表面にワラやヤシの繊維などで覆う」と前回の「きゅうりを、曲げずに次々と収穫するために知っておきたい苗のこと」に書きましたが、少し詳しくお伝えします。

きゅうりはもともと地面を這って育ちます。都合上、支柱やきゅうりネットを使って上に伸ばしていくのですが、本来、地這いのため、根が浅い所に生える性質があります。日光や水などが根に当たりすぎることを避けるためにワラやヤシの繊維などで覆い保護します。そうすることで雨による泥跳ねを防いで病気を抑えるのですが、“根を守ってあげよう”という気持ちが強すぎてワラやヤシの繊維を厚く敷くと、きゅうりはそれを土だと思い、土の表面とワラやヤシの繊維の間に根を伸ばしてしまいます。そうなると本末転倒になりますのでご注意ください。

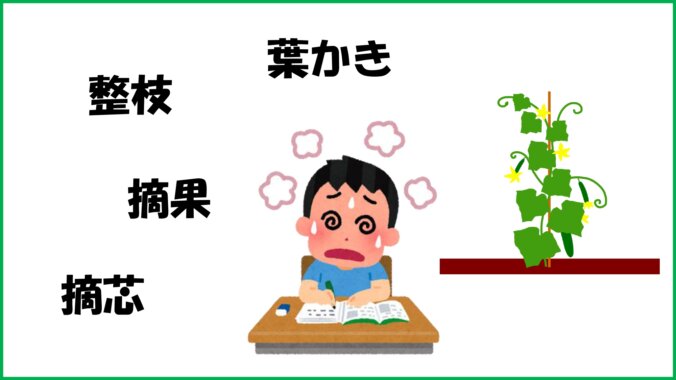

たくさん収穫するためのお手入れ

ここからがメインのお手入れになります。苗が成長してくると、子づるや孫づるが伸び放題になり、ジャングルのようになります。そうなると養分が分散され、きゅうりの実に栄養が回りにくくなったり、最初にできた実ばかりに栄養を集中させ、株が疲れてしまい、その後の生育が悪くなってしまいます。それらを回避するために「整枝(せいし)」「葉かき」「摘果」「摘芯」を行います。

「整枝」

つるからわき芽が生えてくるところを「節」といいます。下(株元)から数えて5つ目の節((約30センチ位))までの葉の付け根から出る「わき芽」と「め花」はすべて摘み取ります。これを「整枝」といいます。5節目よりも上にあるわき芽は子づるとして残し、葉を1~2枚程度残してその先を摘み取り、ジャングルにならないようにします。

なぜ5節目までの、わき芽とめ花を摘み取ってしまうのか?

わき芽を取り、葉が出来ないことで風通しよくします。そして5節目までは根をしっかりと張ることに栄養を使わせるようにします。め花を摘み取るのは“もったいない”気がしますが、株元近くに実が出来ると、苗を大きく育てることよりも実を大きくすることに栄養を使ってしまうため株が早く疲れてしまい、その後の生育が悪くなるからです。

★注意 子葉(双葉)を摘み取らないで!

子葉(双葉)は発芽してから最初の葉です。その後、本葉がでてくるための栄養の貯蔵場所となっているため、栄養を使い切ると自然に枯れますが、摘み取ってしまうと株の勢いが弱くなってしまいます。

「葉かき」

風通しや採光をよくするために、古くなり黄色くなった葉や下葉、重なって日の当たらない葉を順次摘み取ります。ウイルス等により葉の表面の色が変わってしまった葉は、ウイルスが広がるのを防ぐために摘み取ります。葉を取りすぎると光合成ができにくくなるため、葉をよく観察し、病気の早期発見と早めの対処をしましょう。

「摘果」

実が出来始めたら、最初の3本は15センチ位で摘果(若採り)します。そうすることで株が疲れるのを軽減し、長い間収穫が出来るようにします。

「摘芯」

つるがネットの上部の高さになったら、先端の芽を摘み取ります。これを「摘芯」といい、上への伸びないように成長を止めると、子づる、孫づる、実へ栄養が回ります。

きゅうりは水で育てる

水不足、肥料不足できゅうりは曲がる

95%が水分で出来ているきゅうり、成長過程で水が不足すると実が大きくならなかったり、曲がったりします。肥料切れと水切れには注意してください。プランター栽培は乾きやすいため、特に注意が必要です。